2016_05_28

子どものころのぼくにとって原爆というのは世界というもの、本というもの、死ぬというもの、すべきことというものだった。毎日山のなかを走り回っていても怒られない、園長先生がクリスマスの前にサンタクロースの格好をしてプレゼントを配ってくれる幼稚園から、4歳の時にひっこし、変わった幼稚園ではこっそり教室をいつも抜けだして、体育館でひとり(もしくはそのときだけ仲のよかった友だちとふたり)で遊びまわっていたぼくは、6歳のときに小学校に入り、しばらくすると運動神経がどうしようもなくて2年生になるとひとりで昼休みに昼寝をしたり、なにより図書館でずっと本を読むようになった。パンについての本を読んだり、クリスマスの日にまちがえて子どもを撃ってしまった親についての絵本を読んだり、怪談についての辞書みたいな本や、お伽話集を読んだりしたことを、十何年たっても覚えていることになった。

どんどん読んでいくうちに、図書館の一角にずらずらと同じように暗い背表紙の並んだ写真集に手が伸びた。すごく重たい本だったから、棚の手前の床で読んだ。それは戦争に関する写真集だった。たくさんの死体や頭を見た。親に言うと、ああ、私らもむかしたくさんの中国のひとの死体を見た、と言っていた。

図書館には、戦争に関する漫画もたくさんあって、それをひたすら読んでもいた。中国で、戦争が終わって疲れきった顔で、地元の子どもを助け、遊んであげていた日本の軍人の男の人が、急に銃で子どもに撃たれるという終わり方の漫画や、被爆したおじさんが子どもたちに野球を教える漫画があったりした。ずっと出入りしていた、特別学級の教室にも、はだしのゲンがあって、毎日折り紙を折り続けていた日々の中で、読んでいた。ある日、図書館で、戦争の写真集があつまっている棚とは別のところにある、黄色く薄い本を見つけた。原爆についての写真集だった。そこで、溶けた女の子を見た。そのときぼくは5年生で、その、ほとんど同年代の女の子の写真を、ひどいぼくは、なかばむりやり友だちに見せたりとかしてこわがらせながら、原爆ってなんなの、と思っていた。

すると修学旅行で広島にいくことになった。資料館に行った。時間がなくて30分くらいで走りながら見た。パソコンをはじめて親からもらい、広島の原爆についてネットでずっと調べていた。子供向けのサイトがあっていろんなおはなしがあった。こわれたお弁当、ズタズタの布切れ、がれきの下の女の子。中学校にあがるとすごく立派な図書館で、本当にたくさんの全集や美術の本や理科の本、宇宙の本、恐竜の図鑑からSFからなにからたくさんがあるなかで、やっぱり戦争の本もあって、みんなが戦争の本を見ながらげらげら笑っていた。みんなもうこわがったりしなかった。中学3年生になると長崎に修学旅行に行くことになって長崎資料館に行った。友達とその修学旅行で絶交したせいか、まわりの人たちが原爆なんてどうでもいいと思ってるように思えて、むしろまじめに見てるのがいやなかんじにも思えて、ばかだった。広島よりもはっきりした展示が多い気がした。広島の資料館にはそのまえにもう一度行っていた。

歳をとるにつれて、世界にはひどいことがたくさんあるんだと思った。悲しいこともたくさんあって、哲学の本とかを読みながら死刑についてや少年犯罪についてをひたすら調べていてもけっきょくそのひどさ、悲しさ、誰がわるいとかではなくてなんでこんなことが起こってしまうのか、生きものと生きものがなにかしら接するということでそんなどうしようもなくつらいことが生じるということが信じられなくて、その信じられなさが、戦争についての写真たちと重なった。そしてもっと根本には、クリスマスの日にお父さんお母さんに銃で撃たれちゃった男の子の気持ちや、自分として生きることがどうしようもなくつらくて学校のなかをひたすら逃げまわって先生に探しまわられてた自分があったような気もする。

階段の裏側、掃除用具のためのブリキのロッカーがひとつあるだけの小さな空間は、ガラスの扉ごしに学校の中庭に面しているからなにも閉ざされた感じはなくて、緑色のゴムっぽい床に光が差し込んでその形が台形で、学校はどこも授業中だった。どこからも音がなくて、中庭の木々が風で揺れたのにあわせて光も揺れるはずないのに揺れてる気がして、ぼくはその光の温度に上靴の先が触れるくらいの位置に体操座りで座っていて、光と床の境目を見ていた。先生がそのあとぼくをどう見つけたのか覚えていないほど、そこだけがくっきりとした空間のまま、何年もが経っていた。

そういう空間がいくつか死ぬまでに見つかるというのはもちろんあると思う。でも、それがいつどこでどう残るかはわからないし、ぼくがいなくなったってその空間だけが残るかどうかなんてわからない。原爆でふきとんだ場所にもそれはあったのかもしれない。それがなくなったことは写真が教えてくれたけれどそれがどんなものだったかはわからない。ただ、それがなくなったということばかりが今ではつきまとう。

世界がここにある、それをぬぐうことが(そこにいる私も含めて)絶対にできないらしい、ということを、毎朝目覚めるたびにそれが同じ世界と私であることから知り、その裏側にこの世界がどれだけひどいことを起こし続けてきたのかが張り付いているのかを知り、なにもかもがまったく分かちがたい。いつでも主は世界そのものであり、受も世界そのものであり、その意味でただひたすらにこの世界とそこで生きている私はひどいことばっかりだった。

このあいだ、いぬのせなか座2号で、ぼくは、政治的であることは教育的であることと同義でしかありえない、と書いたのは、ほとんどそのどうしようもない「ひどいことばっかり」を拭い去るにはぼくがぼくであることからほとんど実在的にはじき出されなければできないことだと思ったからだった、死んだあとについてしかもう考えられないということだった。

オバマ大統領が広島訪問をした、というニュースを見ていて、自分でもすこしびっくりしたのだけれど、言葉、について考えた。演説を見て、世界と言葉が、世界とは言葉である、とかいうのとはまったく別に、なにか、世界と言葉が、どうしようもなさのなかでぐしゃぐしゃと入り混じってしまったような感じがして、すこし、戸惑った。語るものが、ある場所に行き、その「語るもの」として語ること、が、どうして、単なる文章の提示とはほとんど質的に違う、気持ちの動きを、原爆の関係の人たちに起こすのか、という本当にありふれた話が……きっとこの人が死ぬ前になにを祈っても、今ほどの言葉には(この世界に人間として生きるうえでは)至らないだろう、と……「ひどいことばっかり」とつながって、またあのころの、小学生のころの、どうしようもなさを感じていた。

つよいありんこ

いぬのせなか座 1号

昨年11月に『いぬのせなか座 1号』という本を出しました。

『いぬのせなか座 1号』には、メンバーとの座談会や小説、詩などと並んで、ぼくの大江健三郎論が載っています。これは、ここ数年、ひとまずのぼくの小説観をまとめ上や左右へと押し広げるために、書き直し続けていたテキストです。

これを書き終え、いまはそれを身体芸術や俳句やレイアウトの問題として考えようとさまざま悩んでいる日々ですが、ひとまず、ここで書くのが遅れましたが、以下に大江論の概要をのせておきます。この概要は、紙面にも掲載されているものです。

また、『いぬのせなか座 1号』については、のこり10数部と少なくなっていますが、上記ページにて通販を行っています。

その他、中井秀明さんのブログで言及していただいたりなどしております(本当にありがとうございます)。

現在、いぬのせなか座としては3つ目の座談会を準備中です。2号についても、あまり時間をおかずに出せたらと思っております。(1号は、ぼくにとっては、もうずいぶんと社会的価値を失い、芸術の一分野としてもなかなか活用されなくなっている小説・詩という表現方法を、いかによりよく「いま」使用可能か、という問に対してのいぬのせなか座なりの考え方の提示、を介しての、ほとんど自己紹介のようなものだったため、理論的(というほどに整理されていませんが)な傾向が強かったのですが、次号はもっと作品としての傾向が強まる気がしています。そのぶん、座談会はより理論的になれれば。その並行。またご報告します。)

==============

本テキストは、大江健三郎(一九三五−)の小説作品、とりわけ『水死』(二〇〇九)を、小説制作に伴う思考の問題をパフォーマティブに扱ったテキストとして分析する(ないしは相応の分析言語を制作する)。その際、大江が駆使していることで知られる「擬似私小説的手法」……書き手と語り手が混同され、過去作で組み立てられたフィクションが現実のものとして想起され、「私」の書き直しが土地や社会の巨大な神話へとゆれひろがっていくという、彼の達成したその技法を、小説という表現方法の内的性質を極端に発達させたものとして、考えていく。これは、本テキストで用いられる私が、小説という表現方法を、書くたびに生まれる言語表現主体に関する情報の、ひたすらな書き直しによって書き手自身の思考を発達させていく過程、ないしはそのような発達の技術の伝達過程として捉える立場を、かたちづくろうとしていくものであることを意味している。一方で、こうした小説への立場のかたちづくりは、小説を印刷された文字列の内に留めることなく、テキスト外の人間や、彼らを取りまく環境にまで広げて再定義していこうとする過程と、表裏一体でしかありえない。結果、この私は、従来のテキスト分析が陥りがちな、書き記された言語への過度な依存ののりこえや、非言語中心的思考へある種の反発として推し進められる傾向のある昨今の哲学・芸術理論の領域へと、小説の近辺に蓄積されてきた技術や理論を渡し開いていく営みの、双方をもまた、自らの意図として組み上げていくものでもあることになる。

Ⅰ.小説的思考。大江は、小説とはなにか、という問いへの答えを、書き記された文字列ではなく、その表現過程にこそ見ていた。《この自分は私でありながら、私じゃない。私はかれだ、父親だ。》(『水死』)という文章は、それ単体では異様だが、全体を読み進めるなかでは、複数の言語使用方法が重ねられたかたちとして知覚されるという点で、その思想を具現化している。小説は、複文がひとつの場で立ち上がるかたちでの思考からこそ成り立つものであり、そのような思考は、単文を複文たらしめる私の同一性が、印字の外に、ひとつの素材として設けられることで、そこにおいて、展開される。この際、私の同一性を折り重ねたり破砕したりする性質をもったものとして、映像機器や録音装置、絵コンテ、演劇における身体などといった、多くの非言語的性質を持ったイメージが用いられ、それ自体、語りの多層の媒質として機能する。

Ⅱ.分散と統合。印字の外に小説の表現過程があるとして、その外は、テキストを蝶番に、ふたつ、想定される。言葉の刻まれる余白(=奥)と、言葉を見つめ触れる人間(=手前)である。『水死』で語り手の前に飛来する二行の詩は、語り手と読み手を類似させながら、それの刻まれている石碑=隕石を経由して、大江の小説に頻出する概念「森のフシギ」へと到り、複数の言表行為を受け止める余白への思索を露わにするが、同時にそこで、余白に刻まれた言葉が複数の「私」をひとつに圧縮する手続きを、大江が転生と呼んでいたこともまた明らかとなる。書き記された言語に、それぞれを表現する主体の認知が保存されているという事態を、大江が「文体」と定義するとき、印刷された文字列は、書き直しや忘却に伴う認知限界などによって無数の時空間に分散させられた言語表現主体たちと、それらを囲む環境群が折りたたまれた奥行きとして、捉えられるようになる。そこでの思考は、ディープラーニングのような並列分散処理的性質を持った自発的な概念形成システムとしてありうる。

Ⅲ.分身。複数化した言語表現主体による思考は、単一の主体には収束しえないが、しかし収束しえないことをもってして最大限の思考としてしまえば、表現過程を通じての言語使用方法の変容は生じず、「私が私であること」の余白は全体主義と似通うことになる。これを大江は、表現のなかへ事後的に見出される不可視な「分身」の問題として検討する。重要なのは、「分身」概念の裏地に、「本当のこと」と呼ばれる環境内不変項(地形学的構造)の探索が縫いつけられていることである。小説を作ることで生まれた無数の私らによる環境への反復的働きかけは、多宇宙のイメージを伴いながら、現実・虚構という区分を調停するような運動を、自らの原動力として用いる。それら運動の総体をひとつに取りまとめようとする小説家は、息子と自身のふたりの年齢を掛けあわせたものに前後数十年を加えた「二百年の子供」として、私をほんのわずかだけ隣へ拡張させる。

Ⅳ.教育。転生を成功させる言葉の運用に関して、大江が「教育」という概念を記すとき、『水死』において、夏目漱石『こころ』を題材にした演劇の上演場面が、「教育」の小説的実践として浮かびあがる。それは、抽象的な言葉の配列を具体的に知覚する主体を、言語使用方法として包装し、読み手のもとへ転生させる「教育」であり、大江が小説論で盛んに取りあげる「異化」の、発展したかたちだ。そうした「異化」を十全に果たすものとして詩が定義されるが、ひるがえって小説は、詩の生じる環境、歴史の組み立てられる時間そのものを、彫刻しようとする。

Ⅴ.技術。言葉の配列を読む際、人間に類する存在を指示する言葉は、演劇的教育を介して、周囲の言葉らを自らのもとに収束させる傾向がある。この、語り手生成の回路を素材にして、遠く離れた場所にあるふたつの語り手を交通させるのが、「おかしな二人組」という技術である。これは、土地や動物らと人間とのあいだのカップリング、ないしはそれによる言語使用方法のクレオール化の可能性を、開設する。擬似私小説的手法がその拠り所としていた「私が私であること」の分散と統合は、無数の非言語表現主体ら(とりわけ言葉で自らをうまく表現できない息子)へ貸し与えられることで、私の死後に生きる「新しい人」が、環境内不変項の探索とともに制作される。こうして小説は、フィクションにも、また書き言葉にも限定されることのない、ひたすらに身振りでもって私を死後へと転生させ救出しようとする試行錯誤の思考として、あらゆる瞬間、あらゆる場所に散らばり断線した私らの内側にあってそのつどの私をゆるがす「新たな距離」と、呼び改められる。歴史のうちで、完全に消え去ったものらに向けた技術の実在を、あちらこちらに「かたち=模様」として証明しながら小説は、自らを用い、技術を探す生活、それへの参与を私らに(いつも)強いる。

2015-10-04

すごく理不尽な、なのに平然とまかり通ってしまっている事がらに対して、政治に対してのような怒りをおぼえてなにかをなにかでなぐりつけている夢の動きで、目が覚める。しばらくゆらゆらしていると、hさんから電話がかかり、見た夢の話をされる。夢は感情だけをおぼえたまま、その感情が根づいているはずの経験・出来事自体はなぜかすっぽり忘れてしまうということがある、という話をする。

『海市 もうひとつのユートピア』。岡崎乾二郎さんの都市計画案、こうやっていくつもに引用をとびとび重ねながらものをつくる手段にやっぱり啓発される。メタファーで制作物を何重にも発展させていくことを、思弁的とは決して言わない。そのつどの抵抗を処理していくという意味では、ぼくはいままで一度も小説制作を思弁的な行為だとは思ったことがない。そんなに軽くない。いつも、一語かえるたびに全体がひしめいて、その対処にほとんど全身つかれきる、そのくり返し。

表参道まで行って『Don't Follow the Wind - Non-Visitor Center展』。場所が失われた、しかしあたまときまりを抜きにすればぜんぜん行くこと自体はできる(ただしそれはまったく過去の状態とはちがう)という状態で、そのなかに事物をつくるということ。それは、いまはもうない、自分の育った風景に帰ろうとする身ぶりに似るものの、しかしその風景は福島の場合はくらしのなかから取り除かれている。展示されているものの中にはいくつか、あれって思うものもあったけれど、こういう試みは制作者それぞれの問題として、重要だと思う。自らいちど死ににいくようなものだ。

渋谷までワタリウム美術館からあるく。

道路から壁づたいに下の畑へ降りる道の、入り口を封じているフェンスの上に、カラスが一羽、止まっている。もう一羽が降りるところを見て、横並びにこちらへ歩いてきている女の子四人が、わ、だいじょうぶ? と騒ぎはじめる、からすが間近で大きいからかと思うけれど、食べられるんじゃない? うそー、とも聞こえる。近づいて、女の子らと同じフェンスの向こう側の四角いスペースを覗くと、カラス二羽と三角形をつくるように、ねこがすわっていた。女の子らは、ねこー、ねこー、にゃー、と言うと、ねこが、うつむいて、にゃー、と言う。ぼくはねこの前で一瞬立ち止まるけれど、ななめ後ろで同じように立ち止まってにゃーにゃー言っている女の子らに追い立てられてまた進みはじめ、しばらく歩いたあと、後ろへ振り向き、もう歩きはじめている女の子らが映り、ぼくは来た道を引き返す。フェンスの向こう側には、カラスが飛び跳ね、ねこはいない。

シネマヴェーラ渋谷で黒沢清特集、『廃校綺談』『木霊』『花子さん』『タイムスリップ』『ドレミファ娘の血は騒ぐ』。廃校〜木霊〜花子さんは、もう確立されたすごさ。いちど、知りあいの人に、ああいう小説を書きたいんです、と言ったことがあったけれど、それは今でもそう思う。『ドレミファ娘の血は騒ぐ』は、かわいい映画。洞口さんに宮崎あおいのような印象を受けるけれど(『害虫』のころ)、単にわからない女の子ではなくてへんてこさもあるのがよりかわいいかんじ、かわいいというかよくつくられた生きものというぐあい。見ていてどきどきする。

夜にhさんからまた夢に関しての話。感情がすこし違っていたというけれど、あまり朝と違っていなかったような感じでもある。たまを久しぶり(といっても数週間ぶり)にきちんと聞いて、泣きそうになる。

2015-10-03

朝、5時ごろに起きて、バイトに行くhさんを駅まで送る。ぼくらの話し声に、前を歩いていたおじいさんがびっくりして振り向く。そのおじいさんに、いつもねこをたくさん飼っていて貰い手をさがしている、お店なのか倉庫なのかよくわからないけれどガラスのむこうにねこのケースとたくさんの段ボール箱が見えるその部屋の前に停めてある車にもたれかかり、杖をつきながら、あたりに集まってくるはとをのんびり見ているおじいさんが、お昼によく見かけるのとおなじ格好で立っていて、ぼくらの声におどろいたおじいさんに「よう、あさごはん食べたらドライブしようや」と声をかけた。

はとが朝はよく飛んでいる。昼間はあまり飛ばない。家の塀にばかでかいカラスがいて、じっとしていた。近寄って写真をとろうとすると、「だめだめ、襲われるよ!」とhさんに叱られる。「目を見たら、カラスは急所をついてくるんだよ、教わらなかったの?」と言われる。そんなこと聞いたことない。田舎にはカラスがあまりいない。友だちの実家に白いカラスが飼われている。

公園でみんながラジオ体操をしている。「第3じゃない?」「いや、第2だよ。いつもぼく、家でやってたじゃない、これ!」「ああ、むかしわたしに言われて?」「そう」。ランニングをしていたひとが公園の外縁で急に立ち止まってラジオ体操をはじめていた。

hさんを駅に送ってまた家まで引き返す途中にまた公園によった。すごく光が綺麗ななかでみんなさわやかに運動をしている。おじいさんたちが掃除をしている。横を見ると急にはとの群れがぶわっとぼくめがけて飛んできて、ぼくを通り過ぎていった。

今日は夕方から相模大野で『グランギニョル未来』の爆音上映に行こうと思っていたけれど予約できていなかったから当日券を買わないといけない、発売は上映開始の1時間前だというから14時に家を出ようと思っていたら、Twitterでなにげなく検索すると12時から当日券を売るという、すこし迷ったあと、あわてて身支度して家をでる。いま書いているものの関係で、どうしても今日、見ておきたかった。

電車のなかで、あさ読んでいたもののつづきを読む。阿部嘉昭・貞久秀紀「減喩と明示法から見えてくるもの」(『現代詩手帖』2015年10月号)。これは本当におもしろかった。

《江代詩には言語学でいうシフター、いわゆる代名詞と「こそあど」ことばがほとんどない。論脈を示す接続詞もない。だからすべての公文が一階的にあらわれている感じがあるんだけど、けれどもそれらは江代さんの想起のなかではつながっているんですね。〔…〕今朝、梢に鳥がいたことと昔の自分に起こったことが同じレベルにある。江代さんが尊重しているのは想起のなかの順番でしょう。》

《減少も生成の一種です。それを知覚する自分自身はたしかに存在している。この生成と存在の同時性がポイントでしょうか。

貞久さんも『雲の行方』で素晴らしいフレーズを書かれていました。《今あそこにすでに浮いているちぎれ雲が、今あそこに現れてくる。》こういう知覚は、私とは何かという問題にも関わってくる。》

《暗喩は謎をつくるから、阿部さんの言葉で言うと肉の塊みたいなものをつくるので、暗喩詩の場合は「「私をほぐせ」という命法が権力的に作動する」。暗喩詩を与えられた読者は、それをほぐそうとがんばる、そのとき、作品と読者には権力者と非権力者、支配者と被支配者という権力構造が発生する。そういうのをこわそうとして、阿部さんは暗喩から換喩へという、新しい人間関係のコミュニケーションを開いていこうとしているのかなと思ったのですが。》

《暗喩の原理が類似であるとして、遠い類似もあるんじゃないか。作者が類似していると思っているだけで、外見には類似が感じられないほど遠い二物。そうであれば、換喩の原理である隣接にも遠い隣接がありうる。本当の味読に値する詩には細かい遠近、その多元的分布が織物のように内在しているんですよね。テキストの持っているテキスト性は、一定のトーンではない。そういうことが読者を救う、多元性をもった構造であるということが。》(この箇所とか、ぼくがなんとか「語り」の視点からやろうとしていたことを補ってもらえるような指摘で、うれしい)

《言葉はそもそも欠落を抱えている。しかも、言葉が抱えている欠落とは、その言葉自身への喩である――動きである――ということでしょうか。》

《散歩をきっかけにしている詩って換喩的になる。なぜかと言うと、時空間のなかにすでに間隙があって、そこを身体としか呼べない詩的主体が移動するためです。ぼくが言う減喩では疎の状態の事物がゲシュタルト崩壊を起こす。このことが言語の問題とそのまま直結して、詩と哲学の拮抗が起こるんじゃないでしょうか。ただし減喩詩はその純粋形があったとしたら熾烈すぎる。詩は俳句ではないのです。それで多元的組成として、詩に減喩部分と換喩部分の分布が起きるんじゃないかな。》(このあたりは、詩を小説として読む、という姿勢に近いんじゃないか。というか、詩と小説の区別がいよいよ量いがいではつかなくなってくるものなんじゃないか。少なくともぼくはそう思ってやっているけれど、どうなんだろう。もちろん、いざ作るとなると論理がぜんぜん違うのはとうぜんとして……)

《詩行を書いていった場合には、行の加算は構造化を経由している。その書かれてゆくことのなかで、時間も空間も空隙をつくりながら加算されている。江代さんの作品もその空隙がつよい。だから一読して理解がしにくくなるけれども、結局、空隙をはらんでいる構造自体は明示されている。改行されて書かれている詩の構造の原形そのものを読んでいるだけで、作者の事情は関係ない。》

《挨拶には二面性があって、こんにちは、という単純な軽さがありつつも、そこには自我への執着といったものが排除されているから他者が参入しうる深さを持ちうる。深さに開かれた挨拶性というのか。》

《深さを持った挨拶性ということで言うと、挨拶の対象は、世界ということでいいのではないでしょうか。世界が言葉でできているとすると、その構造に向けての挨拶。》

《詩では行立てで空隙が構造化されますが、俳句のように五七五の要素で分解されたかたちではっきりする場合もある。けれども言語が、本来的に持っている原初的な力を詩で書こうとすると、すでにして語間単位にそういう空隙が孕まれるのではないか。》

《明示法の場合は単純で、自己再帰性が大きく働いています。AはAであるという、AのA自身に対する空隙がポイントです。》

《再帰性は、発語の基本ですよね。〔…〕詩の読者は、作者そのものではなく、詩そのものでもなく、詩と作者の再帰的関係を受け取る。だから詩の読者は、自分で詩を書くようにうながされる。だから詩の読者は、自分で詩を書くようにうながされる。それをはばむものがあるとすると独善性。固有性と独善性は、全然違う。》(このあたり、特にだいじなものとして読んだ。「AはAである」→「私は私である」→「作者は作者である」のなかの再帰性とずれ。「私が私であること」を基点とした、複数人での制作・思考の問題に、かぎりなく近づく。)

《詩では、視覚的なイメージが言われすぎる気がします。たとえば江代さんの詩には、視像化させない、ことばのならびの抵抗圧がある。》(これは、大江論でも書いた。言語表現においてそうとう肝心なものだと思う。)

《視像としてはその色調やら線やらが目に見えているのにすぎないのでそこ止まりなんだけれども、空隙ゆえにそこに何かを知覚しようとする働きが促されて、そこに何かを知覚しようとする働きが促されて、視覚ではないもの、つまり聴覚が動員されるというような。目を閉じて絵に対して耳を傾けるようにしてまた目を開けて、むしろ今度は、耳を傾けることのおまけとして目が開いているというような……。》(ここはもう荒川修作に関係して、いま書いているもので考えるところ。)

引用しているとひどくたくさん引用してしまった。こんなに書いていると長続きしない。

相模大野の会場につくと、当日券を買えた。せっかくなので、さきに上映する『地獄の黙示録』も見た。高校生ぶりか、今回は劇場公開版で、すこし短い。まとまりがいい気がする。The Doors『The End』を爆音で聞けただけで満足しそうになる。

次の上映まで公園でパンを食べて待つ。ねこと目があう。相模大野は駅もきれいだし公園も大きいし公民館も大きいから感心する。そのあと夜にそのことをhさんに言うと、「いなかだから」と言われた。

『グランギニョル未来』。細かくの分析はしないけれど、演者が自分の演じる対象をなんとか手探りする感覚が、身ぶりごとのほつれ(単一の物語に回収しえないぶれ)を見せ、しかしそこに演じている体はひとつである、ということがもたらす強制的な多重性。ちりばめられた要素のいくつかは(たぶんこれは脚本段階から指定されているものだ)あんまり機能しきれていないようなものもあったように思えた。映像でなく実際に見たときの、感覚的なおそろしさは、たぶんすごかったんじゃないかと思う。

終わり、そのあと大学の図書館。iPhoneの充電器をもってきたぞと自慢気にとりだしてコンセントに挿すと、それがMacBookAirのものだっと気づきびっくりする。ブルトンのデュシャン論と西川アサキさんの細田守論をコピー。『グランギニョル未来』の、新潮に掲載された脚本を確認しようと思っていたのにそれを含む前後数号だけ見当たらない。他、小林秀雄・岡潔『人間の建設』、ミゲル・アンヘル・アストゥリアス『グアテマラ伝説集』をぱらぱらめくり読む。

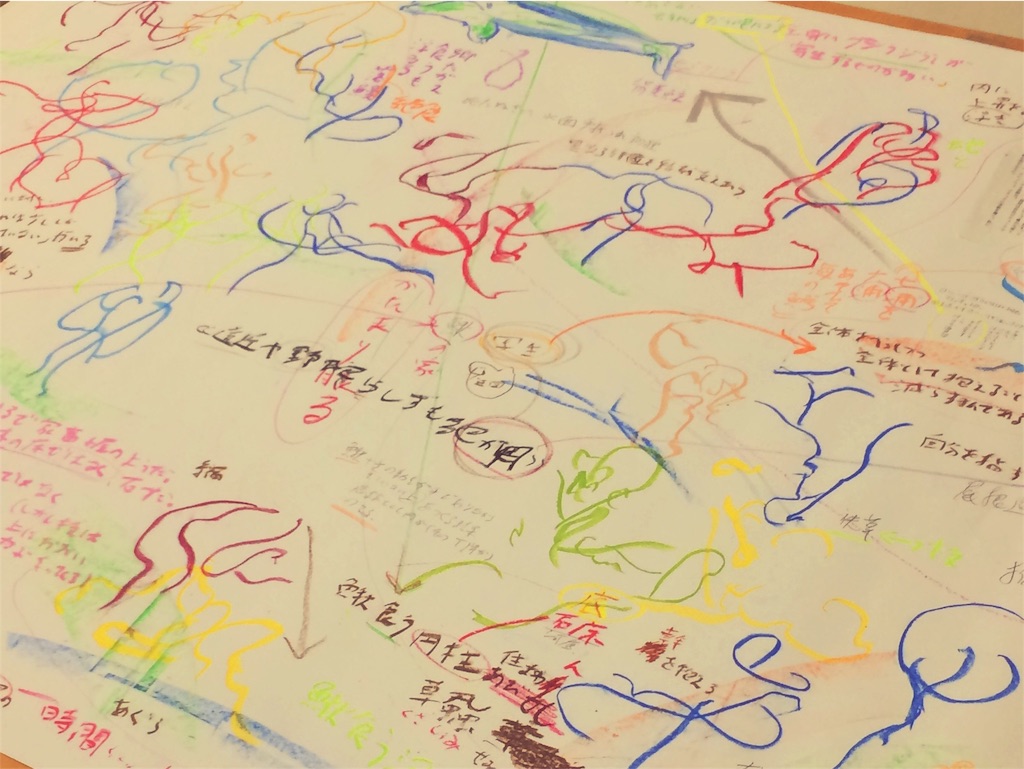

帰り道にかんぜんにiPhoneの電源切れる。電車のなかとかでずっと小説を書いていたからだ、電源が切れたあとも思いついたものがたくさんあるから暗い道のはじで今日もらったちらしの裏にペンで殴り書く。そういうメモばかりの集まりで書いていかないといつまでもひとつにまとまらない。いまだにこの、現時点で2万字くらいのものがまとまるのかどうかわからない(というか、2万字!、そんなに書くつもりなんてまったくなかった)。